第 3 項 – 「保護インピーダンス」の定義の理解方法

ケース1:

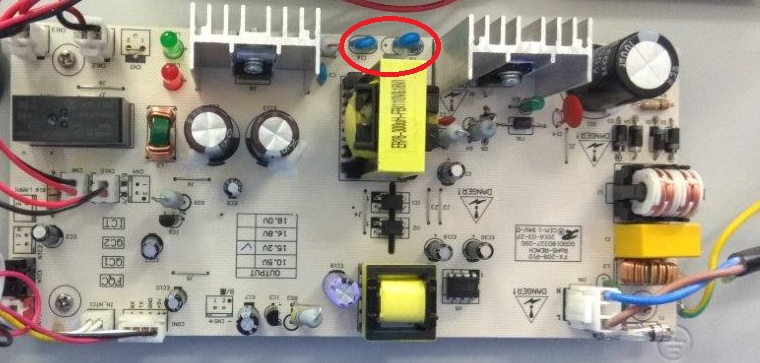

最初のケースは、通常、アダプター駆動の製品など、低電圧電源を必要とする状況です。アダプターの出力電圧はDC12V、DC24V、またはDC5Vです。これらの低電圧部品は、変圧器の変圧と整流器電流の整流によって得られるため、一般にユーザーが触れることができます。したがって、高電圧部分と電圧部分を効果的に絶縁する必要があります。当社の一般的なスイッチング電源基板では、EMC 伝導テストを実施すると、トランスの一次側で発生した干渉が一次側と二次側の間の寄生容量を通過し、150k~30MHz の伝導性干渉が発生して二次側に到達します。ここでは、Y コンデンサを使用して干渉信号を電源に戻し、干渉を相殺するループを形成します。そうしないと、導通テストが不合格になります。ここでの Y コンデンサは保護インピーダンスを形成します。下図の赤いボックスで選択された 2 つの Y コンデンサが保護インピーダンスです。

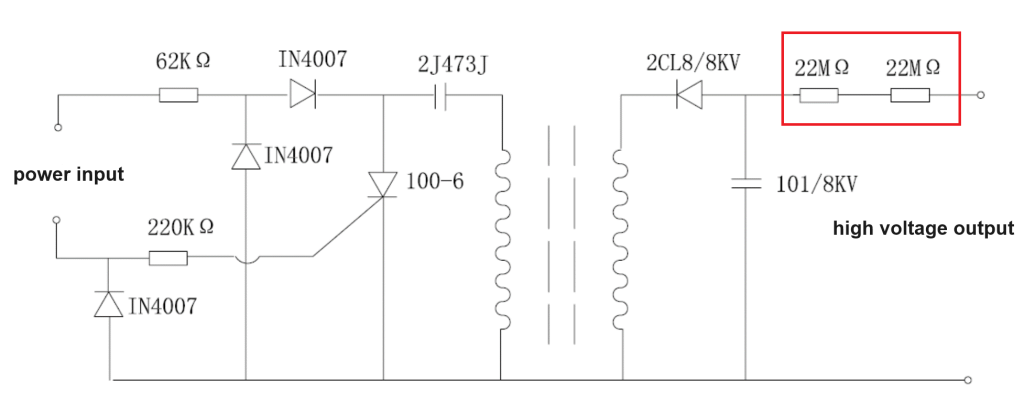

下図はマイナスイオン発生器の回路図です。赤い四角形で選択された 2 つの抵抗は、一般的な保護インピーダンスです。

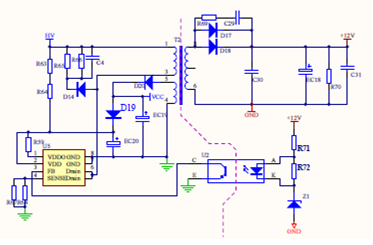

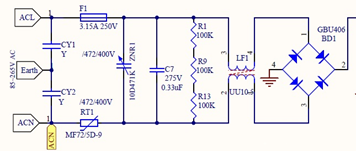

下の図のCY1とCY2は保護インピーダンスですか?

規格の定義から、保護インピーダンスは接地が存在するクラス II 構造で使用されます。ここでの接地が保護接地として定義されている場合、保護インピーダンスはクラス II 構造で使用され、ここではクラス I 構造であるため、明らかに CY1 と CY2 を保護インピーダンスとして定義できません。ここでの接地が機能接地として定義されている場合、2 つの問題があります。まず、これはクラス I 構造であるため、CY1 と CY2 は保護インピーダンスとして定義できません。次に、クラス II 構造の場合、CY1 と CY2 を保護インピーダンスとして定義でき、保護インピーダンスの関連要件を満たす必要があります。私の個人的な意見は、CY1 と CY2 は保護インピーダンスではなく、直接基礎絶縁とみなしてよいと考えています。結局のところ、回路図に示されている設計は規格に受け入れられないということでしょうか?そしてnbsp;

それらが保護インピーダンスである場合、どちらが第 22.42 条「保護インピーダンスは少なくとも 2 つの別個のコンポーネントで構成されなければならない」に準拠する必要があります。

From the definition of the standard, the protective impedance is used in the class II construction, where there is earthing. If the earthing here is defined as protection earthing, then obviously, CY1 and CY2 cannot be defined as protection impedance, because protection impedance is used in class II construction, and here is class I construction. If the earthing here is defined as functional earthing, then there are two problems. First, this is a class I structure, then CY1 and CY2 cannot be defined as protection impedance. Second, if it is a class II structure, CY1 and CY2 can be defined as protection impedance, and then the relevant requirements of protection impedance need to be met. My personal opinion is that CY1 and CY2 are not protective impedances, and we can directly regard them as basic insulation. At the end, in other words, the design shown in the circuit diagram is not accepted by the standard?

If they are protective impedances, then which is need to comply with clause 22.42 – “Protective impedance shall consist of at least two separate components.”.