第 3 項 – 「沿面距離」の定義の理解方法

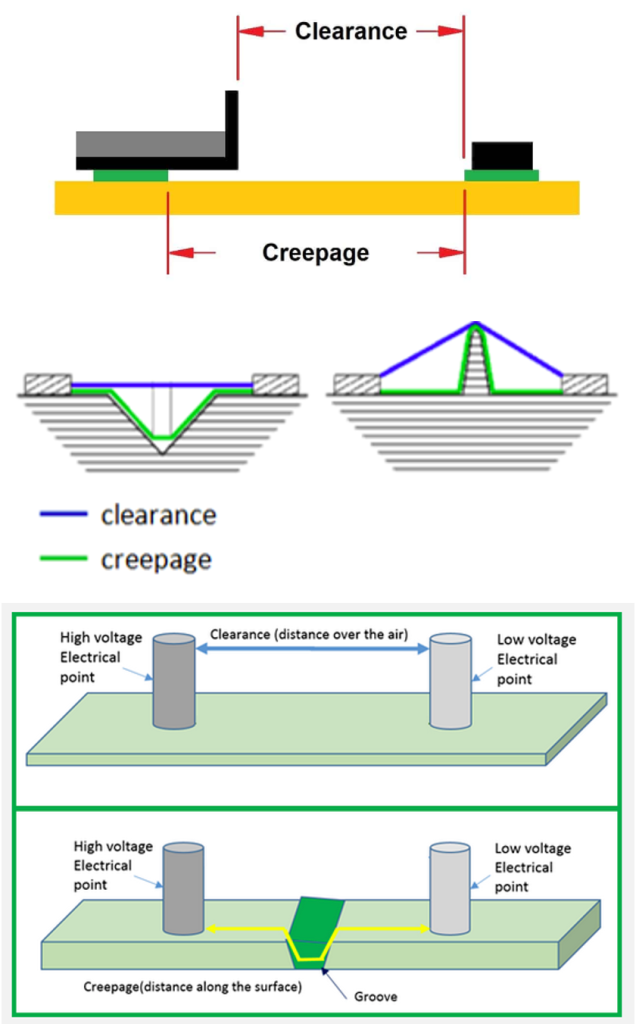

電荷は空気中を指向性を持って伝播し、電流を形成します。これがクリアランスの意味です。完全に絶縁された材料はないため、実際には電荷は絶縁材料自体を通って伝播する可能性もあります。通常のA4印刷用紙の両面と厚さ2mmのトレッドゴム材の両面に電位の異なる2つの電極を印加した場合、2つの電極間に形成される電流の差は非常に大きくなります。電荷は、絶縁材料の表面に沿って方向性を持って伝播することもあります。異なる材料の表面における電荷伝播の影響も異なります。絶縁材の表面に他の物質(汚染物質)が付着している場合、電荷伝播の影響も異なります。電荷が絶縁材料の表面に沿って伝播して感電を引き起こすのを防ぐために、沿面距離の定義と要件が作成されます。絶縁材料本体を通した電荷の伝播により、第 29 条の最初の段落に記載されている固体絶縁要件が生成されます。第 29.2 条には、沿面距離の要件が示されています。

沿面距離の定義は IEC 60664-1:2020 規格に基づいています。沿面距離を説明する必要があるため、IEC 60664-1:2020規格の図4から図14までの図を示す必要があります。ここで、読者は「X mm」をどのように決定するかを慎重に検討する必要があります。沿面距離を形成する経路上に溝がある場合、橋溝の状況が発生します。私は個人的に、ブリッジの主な原因は溝への汚染物質の堆積であると考えています。これらの汚染物質は主に粉塵であり、湿った粉塵は導電性が高くなります。したがって、規格の原文をコピーすると、次の 3 つの前提条件があります。

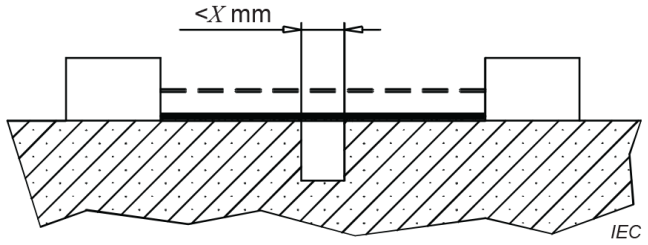

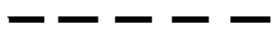

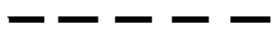

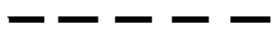

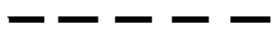

– 溝を横切る距離が指定された幅 X (表 1 を参照) より小さい場合、沿面距離は溝を直接横切って測定され、溝の輪郭は考慮されません (図 4 を参照)

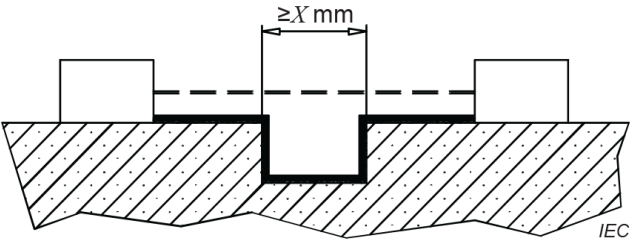

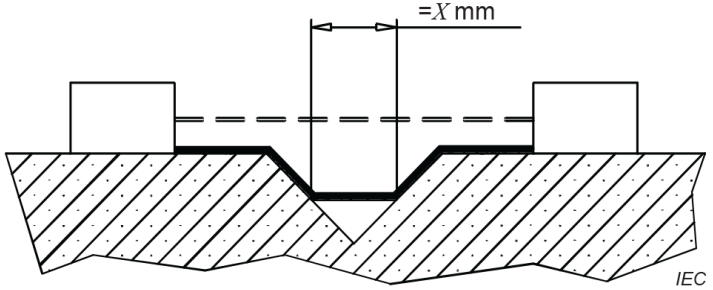

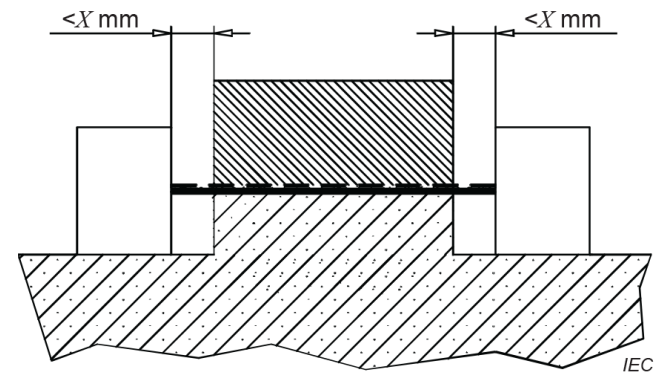

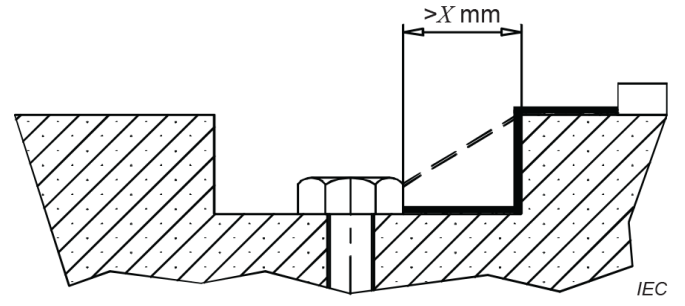

– 溝を横切る距離が指定された幅 X 以上である場合 (表 1 を参照)、沿面距離は溝の輪郭に沿って測定されます (図 5 を参照)。

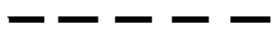

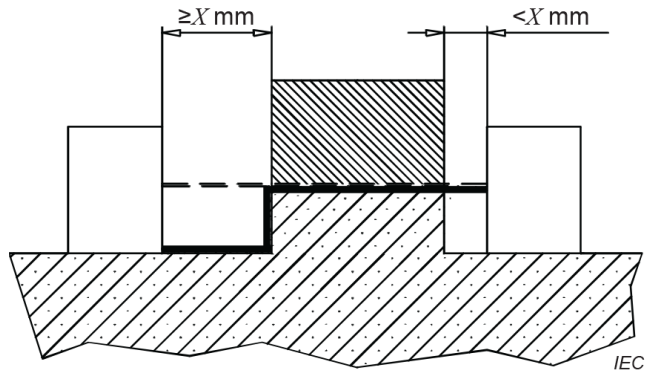

– 凹部は、指定された幅 X に等しい長さを持ち、最も不利な位置に配置された絶縁リンクで橋渡しされていると想定されます (図 6 を参照)。

– 相互に異なる位置を想定できる部品間で測定される隙間と沿面距離は、これらの部品が最も不利な位置にあるときに測定されます。

条件: 検討中のパスには、幅 X mm 未満の任意の深さの平行または収束側面の溝が含まれています。

ルール: クリアランスと沿面距離は、図に示すように溝を直接横切って測定されます。

条件: 検討中のパスに、任意の深さで X mm 以上の平行な側面の溝が含まれている

ルール:クリアランスとは「見通し」の距離です。沿面経路は溝の輪郭に従います。

条件: 対象のパスに幅 X mm を超える V 字型の溝が含まれています。

ルール:クリアランスとは「見通し」の距離です。沿面経路は溝の輪郭に従いますが、溝の底は X mm の絶縁リンクで覆われています。

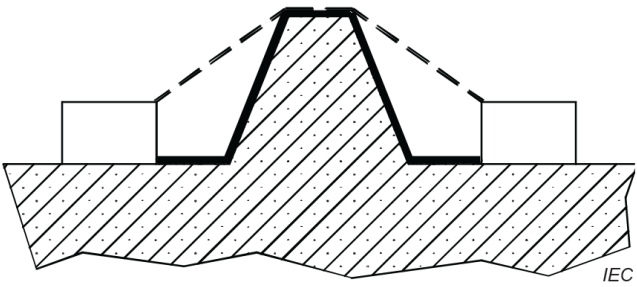

条件:検討中のパスにリブが含まれている

ルール: クリアランスとは、リブ上部を通る最短の直接空気経路です。沿面経路はリブの輪郭に従います。

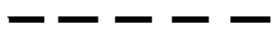

条件: 検討中のパスには、両側に X mm 未満の幅の溝があるセメントなしジョイントが含まれています。

ルール: 空間距離と沿面距離は、「見通し線」の距離を示します。

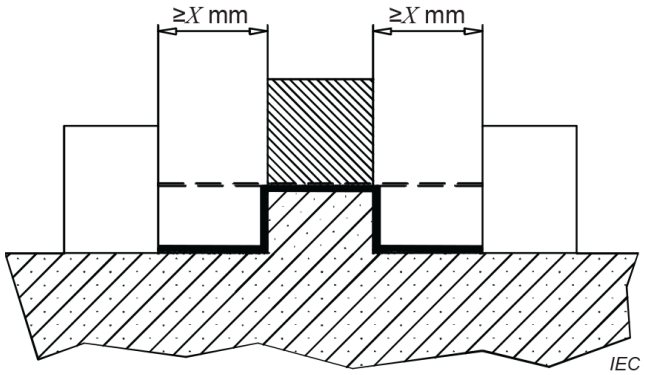

条件: 検討中のパスには、両側に X mm 以上の幅の溝があるアンセメント接合部が含まれています。

ルール:クリアランスとは「見通し」の距離です。沿面経路は溝の輪郭に従います。

条件: 検討中のパスには、片側に幅 X mm 未満の溝があり、もう一方の側に幅 X mm 以上の溝があるアンセメント接合部が含まれています。

ルール: 図に示すように、クリアランスおよび沿面パス領域。

条件: アンセメント接合部の沿面距離が、接合部の沿面距離よりも小さい

バリアですが、バリア上部のクリアランスを超えています。

ルール: クリアランスとは、バリア上部を通る最短の直接空気経路です。

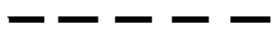

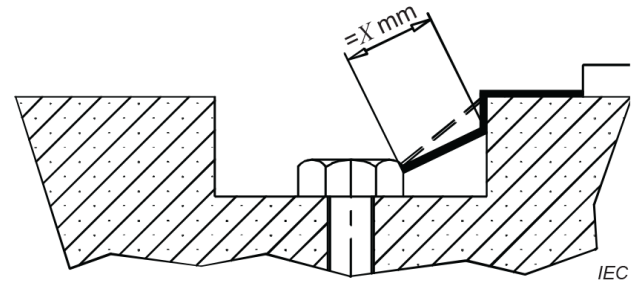

ネジの頭と凹部の壁の間の隙間は考慮に入れるのに十分な広さ

ネジの頭と凹部の壁の間の隙間が狭すぎて考慮できません。

沿面距離の測定は、距離が X mm に等しい場合のネジの頭から壁までの距離です。

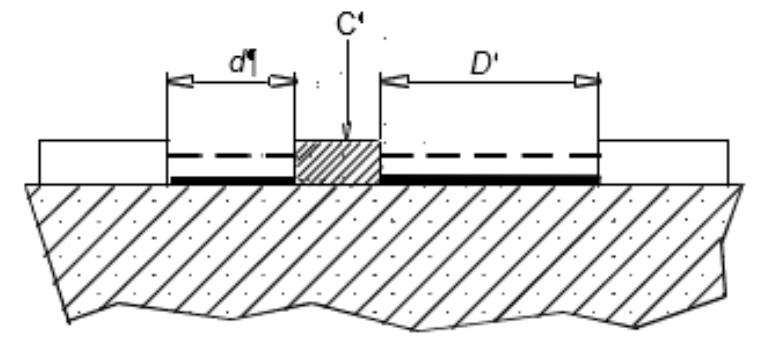

C:導電性浮遊部

クリアランスは距離です = d + D

沿面距離も= d + D

注: の最小クリアランスについては、表 F.2 を参照してください d の D.

次の例で指定する寸法 X には、汚染度に応じて次の最小値があります。

| 汚染度 | 寸法Xの最小値 |

| 1 | 0.25mm |

| 2 | 1.0mm |

| 3 | 1.5mm |

関連するクリアランス要件が 3 mm 未満の場合、最小寸法 X は関連するクリアランスの 1/3 に削減される可能性があります。

「X mm」の値を計算する方法を例として説明します。 5 mm のパスを測定し、そのパスに溝がある場合、上の表に基づいて汚染度 3 を仮定すると、X = 1.5 mm になります (汚染度を考慮)。測定する距離が 2.7 mm の場合、X = 2.7 mm/3 = 0.9 mm となります。

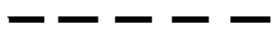

例 11 については個別に説明しましょう。上の図は IEC 60664-1:2007 バージョンからのものです。読者が図を注意深く確認すると、d と gt;X の場合にのみ、クリアランスが距離 = d + D となり、それ以外の場合はクリアランスが D であることがわかります。D と d の計算規則は同じです。ただし、実際には、これは間違いであり、規格が誤った要件を与えていることを指摘する必要があります。この規格の IEC 60664-1:2020 バージョンでは、このエラーが修正されています。

沿面距離の規則は空間距離の規則よりもはるかに複雑であり、第 29 条の要件もより複雑です。沿面距離については、読者が上記の情報を理解できれば、IEC 60335 シリーズの規格を実装するには十分だと思います。条項 29.2 の沿面距離に関する要件は、条項 29.2 を導入する際に詳細に導入されます。